SERVICE PHONE

13256698308

发布时间:2021/09/11

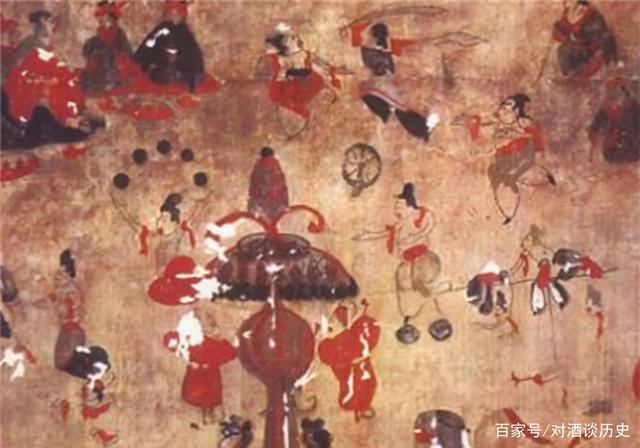

商代时期,巫术盛行随着青铜器文明的发展,在乐器铸造、音律等方面也取得了举世瞩目的成就,这种伴随歌舞不断起伏的表演形式,成为商代巫乐得主要特征。而且此时声乐演唱的内容和表现形式也发生了很大的变化,逐渐成为包罗万象的艺术形式。事实上,巫师演唱歌曲,成为早期的职业艺人,推动了歌唱的传播与发展。

从先秦民间到两汉乐府

诗歌的概念是与音乐相通的,此时的诗歌有所发展。与传统文学体裁诸如小说、戏曲、散文等概念相对的“诗歌”,在先秦时期常被称为“诗”。这些现象都说明了至先秦后期,“诗歌”己经作为一种文学和音乐通用的体裁形式,登上了音乐发展的舞台。而先秦时期的语言与音乐错综复杂的分合变迁,也成为诗歌后来发展中的常态。

古代声乐作品是音乐实践活动的重要结晶,作品的创作大部分是众人合作而成,例如在书中常见到的表述:由劳动者集体创作而成。实际上,劳动者既是创作者也是演唱者,一度创作与二度创作是一体的,甚至欣赏者也是这个群体自身。

这一时期的善歌者除了宫廷艺人之外,还有大量的民间歌唱家如王豹、秦青、韩娥、薛谭、绵驹、莫愁等人,这些人的身份里面,有一无所有的乞食者,有德高望重的隐士,有村姑,也有游士,主要是处于社会底层的劳动人民,丰富的声乐实践生活,甚至包括商代后裔的“郑卫之音”的兴起。

这一时期为后来两汉时期的乐府、文学、音乐其他类型的发展都奠定了坚实的基础,酝酿着早期的歌唱理论。更为重要的是,在描述这些歌手的同时,将歌手的行为、思想、品质、个性也都刻画的栩栩如生。

两汉时期的音乐发展出现了新的现象,文人音乐的参与使得音乐中更具有民间的鲜活气息。来自于民间的颂歌和国风,则使得俗乐的发展获得了更深的文化滋养。同时,民间的相和歌等新的歌唱形式,也产生了较大的影响。

这些音乐形式的出现,是我国历史上地域性、民族性特征的必然表现。由于长期的民族融合,中华文化呈现出一种兼收并蓄的态势,民间音乐也获得了一定的发展,为汉时的音乐发展提供了新的发展动力。

特别是在汉武帝时期,设立了乐府,大量采集民间的歌谣讽诵,乐人歌手进一步得到了重视,在协律都尉李延年等乐官的组织管理下,从事声乐的人在身份上、数量上都不断地扩大。

李延年的妹妹李夫人就是擅长歌舞的音乐家,出现了《北方有佳人》等著名的乐府歌曲,这首歌曲是李延年为李夫人量身定做,得到了刘彻的赞赏,在社会上风靡一时。当时的著名士大夫文人司马相如的《凤求凰》也是当时经典的琴歌,这首由司马相如亲自创作演唱的情歌,打动了卓文君的心,两人共结连理。

随着乐府对于声乐的需求量不断增大,加上封建社会,自由平民的大量出现,出现了以娱人取利为目的的半商业化性质的阶层,培养男女歌手。汉时随着世俗音乐潮流的发展,这一时期开始出现了新的表演形式:歌舞戏。

“相和歌”与“清商曲”开始具有密切关系。在相和歌基础上产生的清商三调是其进一步发展的结果。而歌舞戏则是这些声乐演唱的进一步综合,中间甚至会加入一些情节,从而使得文学性要素开始融入艺术中。

魏晋文人与啸歌

魏晋时期是中国音乐文化发展史上承袭秦汉、下启隋唐的重要文化时期,由于长期的动荡和社会割据特点,使得这一时期的音乐文化发展出现了民族大融合的特点。汉时较为兴盛的相和歌此时在战乱中己经辗转南北,演变为新的风格形式一一清商乐。

而传统的中原音乐与在与西域、北狄诸乐进行融合后先后演变为宫廷音乐:隋唐七部乐、九部乐的雏形形态。此时的音乐思想发展开始突破定儒家音乐思想的束缚,音乐的创作和声乐演唱开始呈现儒、道互补的新的音乐形态。

魏晋时期,清商乐逐渐从相和歌形式发展到清商三调,此时的清流之士的精神也被带入音乐的发展中。另外,与其他时期不同的一点是,出现了一种特殊的歌咏方式一一啸。据记载,这一时期的善啸者非常多,很多名士都是善啸歌者,这意味着此时的善歌者阶层逐渐渗透了士文化阶层。

魏晋时期,儒学让位给玄学,而玄学的核心是崇尚自然,人们的观念之中出现了重视声乐,轻视器乐的看法,认为声乐是最接近自然的音乐形式。

魏晋时期士大夫文人对于声乐歌啸吟咏的重视和喜爱。“啸”,其歌唱方式类似于今人所说的“口哨”,但是从节奏和旋律的变化上要比今天丰富的多。在政治压力和死亡威胁的多重压迫之下,文人士大夫选择这种歌唱方式是必然的。

这是中国文艺的第一次自觉和高峰,开启了文人音乐的先河,在整个爱好音乐的社会风气下,精英文化阶层打着“越名教而任自然”的口号将“人声”的意义推崇到音乐历史的最高点。更重要的是,社会最优秀人物的加入使声乐的文化内涵获得了一个历史的提升,虽然之后唐宋文人爱好声乐的热情不减,但是始终在境界上稍逊一筹。

唐代曲子文化中的乐妓与文人

唐代,是文人与乐伎的关系更为密切的时代,这一时代里,文人阶层开始在政治、文坛、音乐艺术领域发挥更大的作用。在宽松的文化环境中,唐代音乐以一种更温情、平等的身份开始进入人们的生活。

唐代的宫廷音乐机构达到了历史发展的高峰。这种状况是与庞大的作品规模与演奏气势分不开的。唐代的乐制发展到了历史上最为完善的程度,也是唐代宫廷音乐文化发展的重要保障和重要载体平台,与之繁盛的唐代宫廷音乐活动相匹配。管理机构、演出机构和音乐教习是唐代宫廷音乐教育的重要职能。

在这些各司其职的机构管理与协调下,唐代燕乐异常兴盛,其中有大量的民间流行乐曲被采做音乐中的词调,成为演唱的曲子形式。当时的曲子也异常盛行,书目难以计数。曲子既是唐代音乐的重要组成部分,也是民间、宫廷都流行的形式,是其它音乐创作的曲调来源之一,还是其他音乐体裁的遗存。

唐代曲子的发展,也是后来中国戏曲发展的动力之一。曲子、歌舞大曲以及说唱音乐、词曲音乐等都己经为戏曲的发展提供了重要的物质基础和精神基础。直至元代、明代时期的戏曲声乐理论著述也与唐代、宋代的词曲、民歌、戏曲等要素有着密切的联系。因此,唐代不仅仅是歌舞乐、曲子发展的黄金时代,还是后来几百年后的戏曲音乐发展的起点。

唐代的社会政治稳定、经济富足、人们生活安定,多民族文化相互融合等,为音乐的发展提供良好的环境。

因而,开元、天宝年间,唐玄宗还特别增设梨园、扩充教坊、改组原有的机构,使得音乐的发展得到了很大的物质保障和政治支持,因而对于教育中的考核也异常严格,对于从艺者的管理也更为家族化,艺人不允许擅自改行,从而使得家传传统成为一种文化现象,因而也在某种程度上促进了艺术的发展。

宋元明清的声乐发展与歌妓文化

词,是一种新兴的文学体裁,兴于唐,盛于两宋期间,与汉初的诗经中的词具有一定的联系。但又是一种新时代语境下的将诗歌与音乐融为一体的歌曲形式,又有所不同。唐宋时期尤其是宋代,由于词乐蓬勃的发展,不仅产生了数以千计的词调,还涌现出大量知名或不知名的歌手、歌唱家。

其中,李师师、张五牛、孔三传等等,是既有高超的演唱技术,有具有个人的创造性,唱赚、诸宫调等新颖的歌唱形式与一流善歌者的钻研是分不开的。这种情况下,这些音乐家们还提出了极其丰富的词乐演唱理论。

这些理论分载于各种词作、诗文、词话与笔记之中。中晚唐时期广泛传播于民间的曲子在宋代被称之为“词”,吸收了诸多唐代诗歌及民间歌曲演唱的精髓。

元代戏剧较为盛行。在其领域也形成了风格理论,主要是以语言文辞为中心的审美风格论,所论意与语、文与俗、华丽俊美与自然素朴等范畴和相互关系,两者分别呈现出素朴美与华丽美的风格。

善歌者在演唱时,需要根据具体情况进行自我积累方面的新创造,使得音乐艺术的表现以更为多样的风格形式出现。关于宋元时期的善歌者记载不多,但却令人耳目一新,意义不同寻常。

明清时期的戏曲理论远较元代丰富、系统和成熟。明代戏曲,既有本色自然的素朴美作品;也有讲究文采的华美之作。清代戏曲,继承和发扬明代传统,在美学风格方面也与明代中后期的情形。

结语

明清时期重要的善歌者基本都是梨园中人,尤其是清代中期以后,京剧的兴起,许多文献对京剧演员中擅长演唱的艺术家都作了记载,女伶的身份逐渐被男性替代。谭鑫培、程长庚、梅兰芳、程砚秋等艺术大家的唱腔被奉为曲界的最高标准。

配合着中国传统唱乐记录的发展,各类文献真实地记录了这五百多年间中国唱乐的基本面貌和主要成就。十九世纪末,留声机的发明使唱乐记录增加了又一全新的类型。善歌者的“声音”不再是被“风干”的文字,而成为可听的真实。